築地と銀座を結ぶ「千代橋」、実は赤穂義士の引上げを伝える語り草

江戸切絵図で、仙台藩の上屋敷跡周辺を眺めていると、いまの昭和通りから築地に抜ける中央市場通りのあたりに「仙臺橋」という橋の存在をみてとれる。現在の地図でみていくと「千代橋(せんだいばし)」と名称をかえ、「ひらがでな」にして繋がりを感じさせる状況にある。とは云え、古典や落語と講談をちりばめた、仙臺様ばなしにおつきあいくださいまし。

むかし、江戸には「仙臺橋」という橋がありました

江戸切絵図の築地川にみえる「仙臺橋」

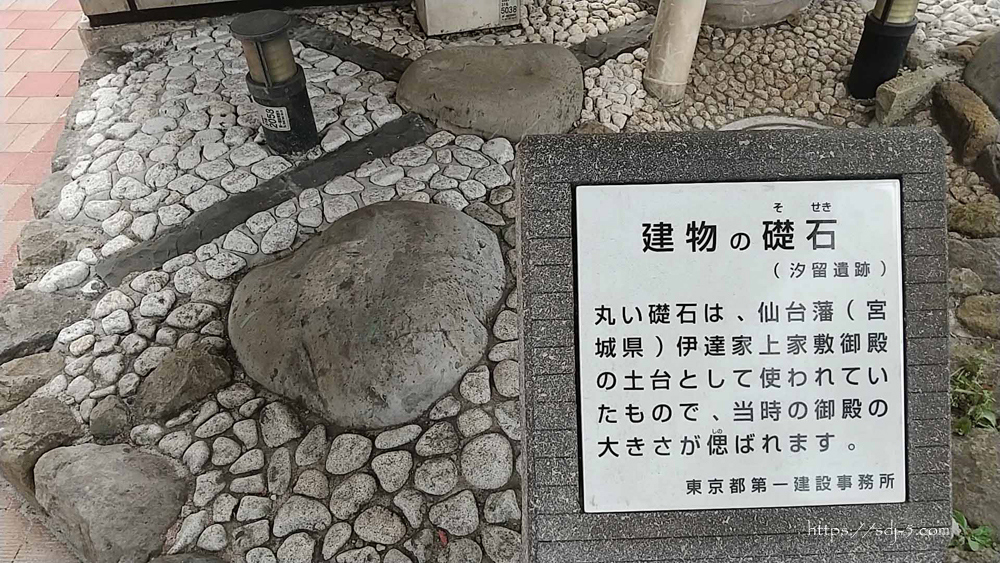

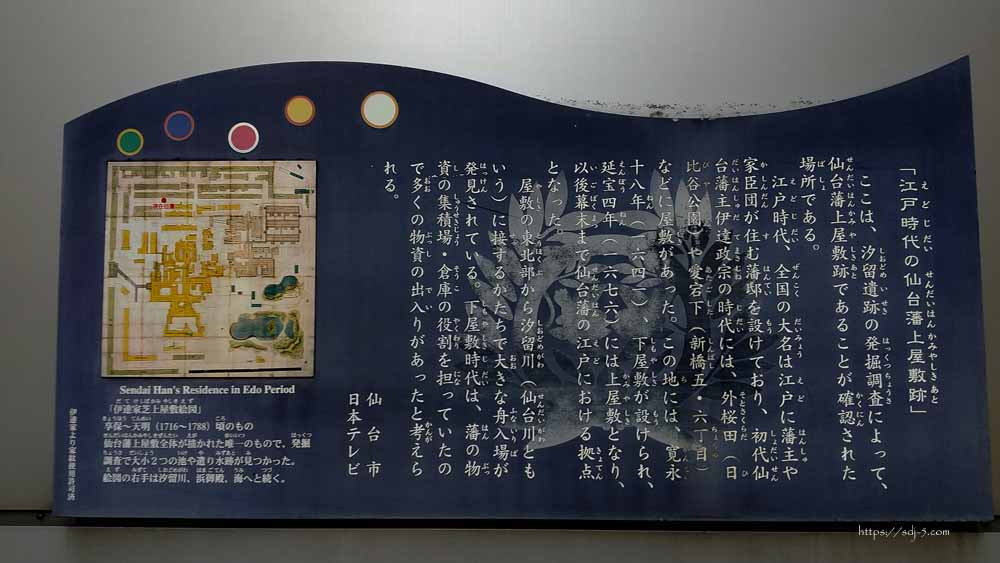

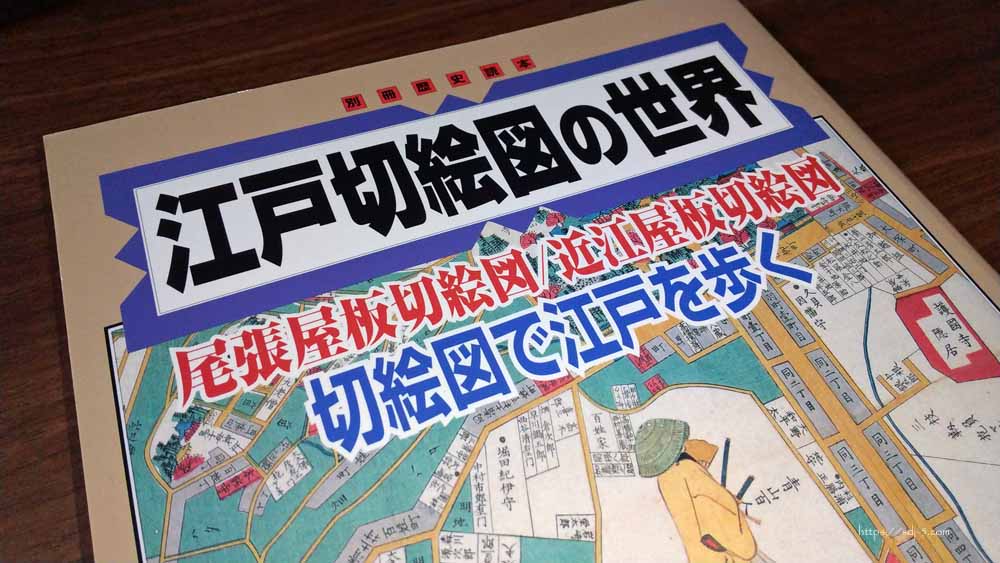

都営地下鉄・大江戸線汐留駅のある汐留シオサイト。ここには、仙台藩の上屋敷跡という2つの案内板がある。そこで、どこの家にも一冊はあるであろう『江戸切絵図の世界』(新人物往来社)をつかって、新橋・汐留・銀座・築地の界隈で松平陸奥守の屋敷らを眺めていくと、築地川に「仙臺橋」という文字をみることができる。

そう、江戸時代、水路のようにつくられた築地川には「仙台」と冠のついた橋があったのである。いちおう『新撰東京名所図会』の第29編では、以下のように紹介されている。

『新撰東京名所図会・第二十九編』(東陽堂) 仙臺橋 より

府内備考云、仙臺橋、浜御殿より北の方、松平陸奥守屋舗脇に在り、よりて名とせり。武江圓説云、仙臺橋、仙臺候御藏屋敷前。寶暦其の他の江戸繪圖を見るに、今、木挽町九丁目の地に、松平陸奥守と載せたり。文久の切繪圖に、此の所、宮原彈正大弼としたれど、明かに仙臺橋と記せり。同町より築地四丁目に通ずる橋にして、築地川に架したるが、今は絶えたり。

基礎石が仙台藩によるものとか、近くに仙台藩の上屋敷があったからとか、諸説あるようだが、詳細はわからず・・。そして、残念なことに、現代となっては「仙台」という文字をみるには至らない。

諸藩のお屋敷や蔵屋敷が海軍省の土地になりましたので

というのも明治時代、現在の築地市場跡周辺も、時代の変化のなか大きく様変わり。伊達家に限らず諸藩のお屋敷・蔵屋敷が立ち並ぶエリアだったわけなのだけれど、お役所や軍の施設、学校、外国人の居留地として変貌を遂げていく。そんな時代のうねりの中で、「仙臺橋」もまた姿を消してしまったのだとか。

事実、『新撰東京名所図会』の第29編の地図には、築地川にかかる橋がいくつか消えており、築地市場があったあたりが隔離された土地のようになっている。まぁ、藩邸や蔵屋敷のあった広い場所を海軍省の土地にしたのですから、往来を遮断するのも当然である。

ところが現在、千代と書いて「千代橋(せんだいばし)」なる橋が、かつての築地川、今は埋め立てられた高速道の上に掛けられている。

再建というよりは、呼び名を名を残した新たな橋の建設

この橋がかけられたのが大正15年のこと。築地川および旧築地川にかかる他の橋と同様、関東大震災からの帝都復興事業としてかけられたものである。まぁ、築地市場のなりたちを考えると、軍の土地として閉ざれていた空間が開放されたわけですから、生活道路や橋が必要になったということでしょう。

「仙臺橋」そのものは、江戸時代の切絵図からすると現在の区立銀座中学校の校庭の端(汐留側)あたり掛かっていものと推測される。したがって同じ場所にかけられたものではない。時代の変遷とともに、建物群も道路も異なっているので、再建というより新たに橋をかけたと理解したほうが良い。

というのも、姿を消してからは40〜50年は経過していたわけですから。とはいえなんの所以もない名称を持っくるのではなく、近くにあった橋の名を模して選んだものなのでしょう。

では、なぜ、最低でも40年は消えていたであろう「せんだいばし」の呼び方を復活させたのだろうか?

これ、個人的には、江戸っ子の「粋な頓智」と考えている。なんというか、粋なはからいと、機知に富んだ頓智によるリスペクトである。

『新撰東京名所図会』によれば赤穂の義士、ゆかりの地

先に触れた『新撰東京名所図会』の第30編には、「仙臺橋」がからんだちょっとしたお話が紹介されている。

元祿十四年十二月十四日、赤穂の四十七士が、本所の吉良家に討入りて復讐し、帰途、大川端を傳ふて永代橋を渡り、海岸に沿ふて、高輪泉岳寺に赴きたりとは、世人の知れる所たり。

『新撰東京名所図会・第三十編』(東陽堂) 赤穂義士の通行地 より

(中略)

一の橋を渡りて、松平周防守邸あり、狼藉者と稱し、門扉を閉ぢて開かず、義士懇願に及べど、こゝは明かずの門にて候と應せず、從是、門戸を鎖して、再び開かざりしとなむ。義士は轉じて仙臺橋を渡り、順路泉岳寺なる浅野家の墳墓に赴きたる由。暗黒の番所、明かずの門は、維新の際まで、俤を失はず、現存たしりとなむ老人の話なり。

赤穂の四十七士が本懐を遂げ、本所から主君の墓のあった高輪の泉岳寺に向ったのは多くの人がしる事実。大川沿いから永代橋をわたり、築地本願寺抜け、現在の銀座のあたりから日本橋通り抜けて品川方面に行こうとしたところ、松平周防守の中屋敷で「ここは明かずの門である!」と押し問答。義士らは、やむを得ず戻り仙臺橋を渡り、汐留方面から浜沿いを歩いて主君の墓前までたどり着く。そして、松平周防守の当該する門は、維新の頃までとだされたままだったとさ、だんだん。

といったところでしょうか。

なんでしょう、「せんだいばし」がなければ、地域に残る赤穂の義士を伝える語り草も、「今はないんだけどね」で拍子抜け。字面が異なっても同じ呼び名であれば、「あぁ、あそこね」と、伝え継いでいくことが叶う。そういう面でこの名称は、赤穂の義士への、そう、粋なはからいなのですよ。

ちなみに、松平周防守中屋敷は、現在の七十七銀行東京支店(本店が仙台市)のあたり・・(多分)。これもなにかのご縁かしら?

江戸っ子の機知にとんだ頓智といわず何という

また、仙台藩の上屋敷が汐留にあったわけですが、このお屋敷とその界隈は、講談の「三方目出鯛」や落語や浪曲の「陸奥間違い」で語られる舞台でもある。お話そのものは、下級の御家人が外様大名の「松平陸奥守(伊達様)」に誤って3000両も借りてしまうという笑い話。銀座・木挽町界隈は、読み書きを得意としない下人が勘違いを繰り返し、さまよい歩くそんな話芸が展開される舞台である。

現代と違い、娯楽の少ない時代には、こんな地域の小話の一つや二つ、むしろ知らないほうがおかしかろう。その面でも、仙台藩にあやかった「せんだいばし」という名称はやはり必定でしょうて(まぁ、メージャーな演目かはしらんけど・・)。

そんな場所ではあるものの、50年ちかく姿を消し、縁もゆかりも感じられなくなった「仙臺」という名称を使うのは、正直ためらいを感じない方がおかしい・・。そこで、江戸っ子たちは、仙臺橋を改め千代橋と字をあてたのでしょう。そして、これがまさに機知に富んだ頓智。「陸奥守」へのある種のリスペクトである。

なぜならば、定説とされている仙台の地名の由来は、伊達政宗公(陸奥守)によって、千代(せんだい)を仙台と改めたとされていますから。こういうのを「粋な頓智」と言わずなんと云う。

野暮な詮索はせず、おじさん川柳でまとめると・・

『新撰東京名所図会』にみる老人のお話がどこまでホントか?なんて詮索は、まぁ、野暮で江戸っ子に失礼なお話か。何れにせよ、字づらは違えど「せんだいばし」は、赤穂の義士の引き上げを地域に伝える粋な頓智の語り草といったところでしょう。

結びにかえて、サラリーマン川柳ならぬおじさん川柳を二句。

江戸っ子の 粋なはからい せんだいばし 三丈樹乃

せんの代と 先祖がえりし 陸奥守 三丈樹乃

ところで、一部のブログなどでは、この橋を「ちよばし」と誤読しているケースが見受けられます。かたや「千代橋」、こなた「せんだいばし」とはこれいかに、とか、「つきじがわちよばしこうえん」とルビしていたり・・と。一応、中央区のホームページで、区内の橋梁リストを確認すると管理者が中央区で「千代橋(センダイバシ)」となっています。どうか「松納陸奥守」とお間違いのなきようご注意くだされ。

おあとがよろしいようで。