【シリーズ】東京で仙台をみてまわる:浜屋敷・芝邸編

現在、東京都港区汐留の日本テレビタワー北玄関横には、仙台藩上屋敷跡の案内板がある。その文面には、「赤穂浪士がこの場所で粥のもてなしを受けた」との内容が盛り込まれている。果たしてこれはホントなのか?その謎に迫るべく、資料・史料をもとにちょっぴり掘り下げて見ていきましょう

あなたは、案内板などをみて「ホント?」と思ったことはありませんか?

港区汐留にある日本テレビタワーは仙台藩の上屋敷跡

遠足気分で東京の仙台を探すお散歩。手っ取り早いのは、仙台藩のお屋敷周りを歩くこと。鉄板なのは、上屋敷(汐留)、中屋敷(新橋)、下屋敷(麻布・大井)、蔵屋敷(深川)の界隈をめぐりといったところでしょうか。で、今回は、仙台藩の上屋敷があった汐留あたりをぐるりと探検。

仙台藩の上屋敷が長いこと置かれていた汐留界隈は、現在、汐留シオサイトという商業施設というかオフィス街になっている。さながら電通や資生堂、パナソニックといった日本を代表するような企業の「オフィスビルの杜」。ただ、浜離宮や芝離宮を向かいに控えているので、海と緑も感じ入ることができる都会らしからぬ側面も垣間見れる不思議な空間かと。

さて、そんな汐留の仙台藩の上屋敷の表門跡ですが、今は日本テレビタワーになっている。

案内板には「赤穂浪士に粥を・・」にとありまして・・

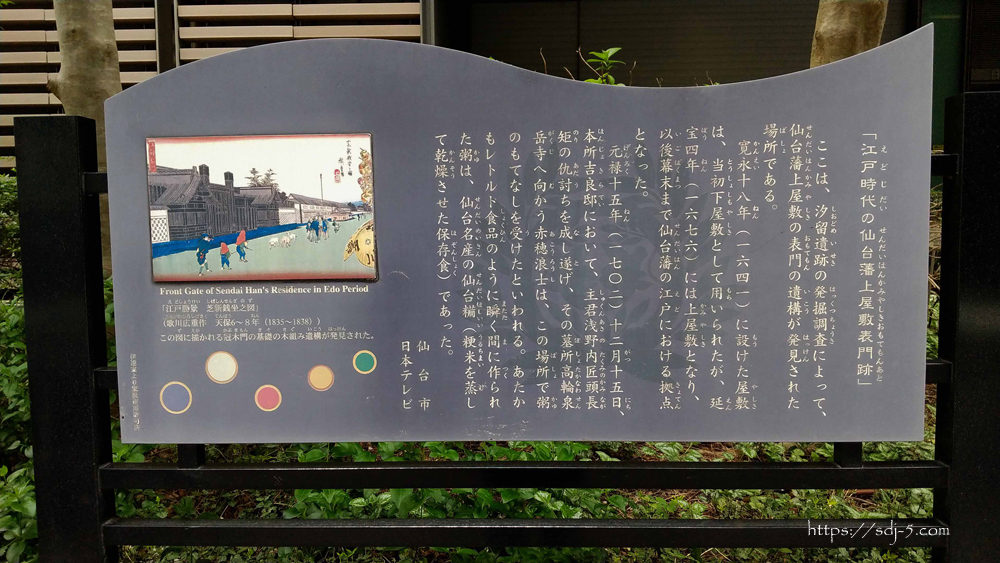

現在、日本テレビタワー北玄関には、仙台市と日本テレビの連名で「仙台藩上屋敷表門跡」との案内板が設置されている。

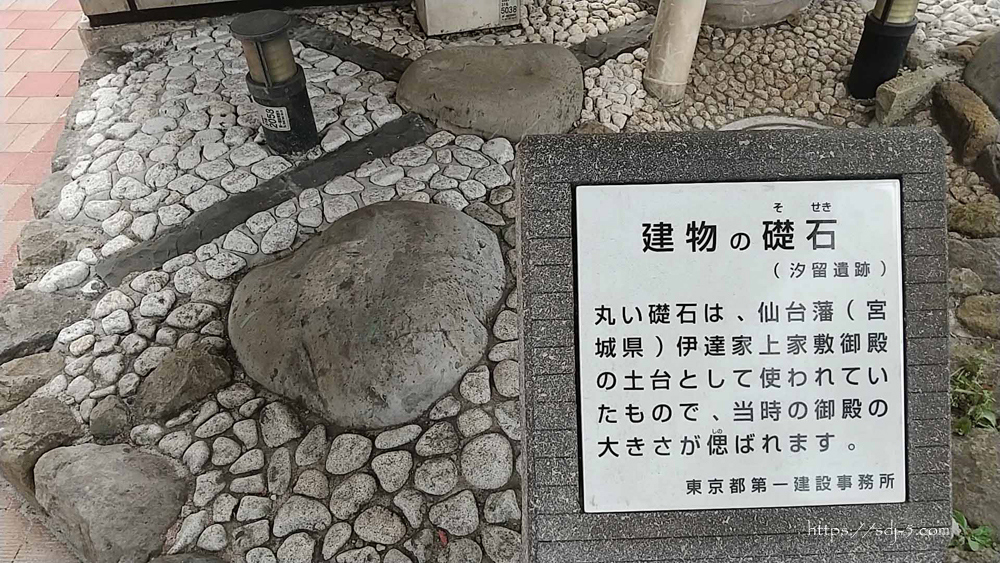

汐留遺跡の発掘で、仙台藩の屋敷の表門の遺構があったこと。1674年以降、幕末まで上屋敷であったこと。歌川広重の『江戸勝景 芝新銭坐之図』とともにちょっとした解説がなされている。

ところで、あなたは案内板などを読んだら、そのまま納得するタイプ?

三丈は、なにげに「えっ?」と思ったら、グーグル先生にすぐに聞いちゃうタイプ。というわけで、この案内板を読んで「???」と掘り下げたくなっちゃいました・・。で、クエスチョンマークがついたのは以下の文章。

元祿十五年十二月十五日、本所吉良邸において、主君浅野内匠頭長矩の仇討ちを成し遂げ、その墓所高輪泉岳寺へ向かう赤穂浪士は、この場所で粥のもてなしを受けたといわれる。あたかもレトルト食品のように瞬く間に作られた粥は、仙台名産の仙台糒(粳米を蒸して乾燥させた保存食)であった。

日本テレビタワー北玄関前「江戸時代の仙台藩上屋敷表門跡」案内板より

糒は、いうならば兵糧用の保存米。現代で云うところの防災用のアルファ米といったところでしょうか。で、それで粥を作って「赤穂浪士に振る舞ったよ」って、これってホントですか??

おっとり刀で、「仙台糒」にて史料にあたると

そこで、「仙台藩、粥、赤穂浪士」といったキーワードでグーグル先生に聞いてみるも、さしたる史料や資料はみあたらず・・。なにか足がかりになるヒントはないか?と、糒(ほしいい)にフォーカスして国会図書館デジタルコレクションを漁っていたら、『仙台風俗志. 続』(著・鈴木省三)に遭遇。

按 元祿十四年十二月十四日赤穂義士等吉良義央を討て泉岳寺に引き揚ぐるや途上血槍血刃を手にして行進すれども沿道諸侯伯の邸敢えて推何するものなし伊達氏の芝邸門前を通るに及て邸吏公儀使大堀正助隆歩卒を率ゐ之を遮り其状を問ふ。大石良雄威嘆して曰く大藩流石に人ありと片岡源吾右衛門高房をして答へしめて曰く僕等は赤穂藩の遺臣なり敢て大法を犯し先寡君の讐を復し將に泉岳寺に赴き讐の首を以て其墓を祭らむとす冀くは諒察せられよと肯山公之を聞かせられ厨人に命じ糒粥を作り之に賜ふ諸士喜び之を啜りお恩を謝して去る是時拂曉勿卒熱湯なかりしかば是より厨人を戒め毎夜湯を絶ださらしめ以て不時の用に供せしられたりといふ。

『仙台風俗志. 続』(著・鈴木省三)仙臺糒 より

ほう、なるほど、辻番・門番にでも「怪しい輩がおりまする〜」と伝えられた公儀使の大堀正助。「何ッ!」と腕っぷしのきく藩士を数人ひき連れて赤穂浪士に近づき委細を聴き止めたと。で、綱村公に報告したら「粥を振る舞え!」とのお達しがありお出ししましたよ、と。ただ、明け方でお湯がなかったもんで時間がかかり、以後仙台藩では「湯を絶やすな!」との内規が設けられましたとさ、というお話ですか。

うーん、なんともマーケティングのコピー感が満載である・・。ちょっと、鵜呑みにできない感じ。

赤穂の義士が口にしたのは、粥なのか、お茶なのか・・

物語的には「松平陸奥守殿辻番の事」なんて話もありまして

さて、当時は、諸般のお屋敷によっては、辻番所を設けていることもありまして、東京名所図会の29編によれば、松平周防守邸では赤穂義士を追い返しているらしい。上記引用文に登場する大堀正助は公儀使となってますが、いろいろ兼務もしてたでしょうから辻番でもしていたのかなと。

更に、国会図書館デジタルコレクションを浅堀りしてみると・・

講談・物語的な忠臣蔵や赤穂義士なんちゃらの項目に、「松平陸奥守殿辻番の事」というページがいくつかでてくる。内容は、ほぼ一緒なので、見やすそうだった『赤穂義士大正記 : 絵本実録』(幸玉堂)で、ちょっと内容を見てみましょう。

◯松平陸奥守殿辻番の事

『赤穂義士大正記 : 絵本実録』(幸玉堂) 松平陸奥守殿辻番の事 より

さても四十餘人の同勢ハ血刃および血の付し鎗長刀抔持ちて押来たれバ町家の木戸番人ハ申よ及ず大名の辻番所までも是を見れど態と寝入し体を為て敢て咎むる物なし茲に松平陸奥守殿辻番所の前へ義士等差掛りし時番所より番人ひたひたと出来り同勢に向ひ暫時御控下さる可此處ハ松平陸奥守が辻番所にて我々ハ是を守番人なり

(中略)

拙者ハ浅野内匠頭家来大石内蔵助と申者に御座候昨夜の仕合御聞に達し其上御屋敷にて御料理下し置る可しとの御事誠に難有仕合に存じ奉り候併し乍ら一刻も早く菩提所へ引取にて亡君の墓へ上野介首を手向け度い亡君も嘸待兼候はんと存じ候間早々御通し下され候様頼み存ずるなり但し思し召の御事に御座候間御茶一ツ御所望申度候と申けるに其は至て易き事成とて速かに茶道三四人を召呼薄茶を内蔵介へ出しける

中略の箇所は、あれこれ話を聞いたすえ綱村公が労いの食事振る舞いたいと申し出たのだという。ただ、泉岳寺に急ぎたいので食事はお断りするけど、せっかくの申し出を無下にすると礼に失するのでお茶をくだされと、大石内蔵助が申したと。

なんと講談では、糒の粥ではなく茶をふるまったらしい。といいますか、言い伝え2つで話が食い違いはじめました。

で、粥なの、お茶なの、どっちなの?である・・、「えっ?その前に綱村公は仙台御着城では?」って、しーっ、しーっ!

仙台藩の偉人伝に、大石良雄というの名がでる下り

お茶がでてきて、ちょっと困惑。とは云え、再び浅堀りしようと知恵を絞る。先の『続・仙台風俗志』の著者、鈴木省三氏といえば有名な郷土史家。県史や市町村誌に編纂にあたっては、影響力は大きい人物。

ということで、再々度国会図書館デジタルコレクションを鈴木氏で漁ってみました。すると仙台の偉人伝に大石良雄、そう内蔵助の名前が出ておりまして・・、えっ?である。とりあえず、大石良雄がなんちゃらというくだりを引用してみると・・

◯淺井彦五郎

『仙台史伝』鈴木省三・著(静雲堂) 淺井彦五郎 より

(前略)

大石良雄細井廣澤ト刎頸ノ交アリ良雄ノ義擧二際シ廣澤ト共二竊カニ相助クル所アリ良雄其徳二感シ其愛刀一口ヲ贈ル今尚其支家二存スト云フ

(後略)

粥やお茶の話は出てこないのだけれど、淺井彦五郎という仙台藩の大番頭になにやら関わりがあるらしい・・。

これだけではいまいちわからないので、さらに浅堀してこの大番頭について探索。すると、江戸末期、伊達慶邦公が編纂させた仙台藩の偉人伝というか人物伝により詳しい記載がありました。

仙臺糒を使ったお粥というくだりのでどころは、これですか??

その人物伝というのが、『揚美録』。編纂は山内道煥で仙台叢書の第4巻にも収められている。

では、辻番のくだりを中心に、どのように記されているか確認してみよう。

◯淺井元秋

『揚美録』山内道煥編(仙台叢書 第4巻) 淺井元秋 より

(前略)

因云赤穂の義士復讐して。我公芝邸の門外を過る折。張番の羅卒非常の行装を見咎め。子細を聞届け勞へて粥を饗し。大堀正助頗る周旋しと云へしか。元秋其頃は留主居在勤なれは。復讐の企てを豫め心得居しならんか。

ここであらためて粥が登場である。そして、大堀正助なる人物も・・。このほか、ネットでさくっと見つかるくらいの史料・資料の類では『仙台近古史談』くらい。しかも、中身は『仙台風俗志. 続』とほぼ一緒。

ちなみに、国会図書館デジタルコレクションで『仙台人物史』(著・虎岩道説)をみると、淺井彦五郎という人物の名前は一切でてこない。まぁ、これは当然のことで、当時同僚であろう人物を偉人伝や人物史に書き入れるわけにはいくますまい。

するっていうと、粥ばなしの出どころは、もしかして『揚美録』からですか?

大石内蔵助と仙台藩の大番頭はお友達だということらしい

仙台藩の大番頭、淺井彦五郎元秋ってどんな人物?

では、淺井彦五郎元秋とはなにものなのだろうか?

とりあえずチェックしてきた、『仙臺史傳』・『揚美録』・『仙臺近古史談』からまとめるとこんな感じになる。

・祖父は家康公、父は家綱公の御側衆という旗本・御家人の次男坊

・甲州流兵学をや儒学などを身につけ若くて有望と評判がたつ

・綱村公が老中(たぶん久世広之)経由で俸米百人口で招き入れる

・公儀使から頭角を現し大番頭となり、江戸藩邸の留守居役なども勤める

・のちに評定奉行、旗奉行などを兼ねる出世していく

・増封をかさね牡鹿郡南境村に千石の采地を賜う

・綱村公の信任厚く、大年寺も郷六屋敷も場所の選定は彦五郎

・躑躅岡の桜の植樹は彦五郎が陣頭指揮にあたったらしい

・躑躅岡に馬から矢を射る場所をつくり、庶民にも公開し楽しんでもらう

・いっぽう、派手な寺社仏閣をまわる藩の儀礼はとりやめる

などなど、話に枚挙がいとわない。さらには参勤交代での伝説まであったりと、なかなかにスーパー大番頭だったらしい。

正直、そのスーパーマンっぷりに、実在の人物か?と勘ぐってしまいます。ただ、叡智の杜web(宮城県図書館の電子サイト)で『肯山公治家記録 前編10卷後編114卷續編3卷附録1卷』を眺めていると、越後騒動の記述ほかに名前が出てくるのので、実在はする人物みたい。

これはスクープなのか、はたまたゴシップなのか・・

ところで、『仙台史傳』の引用にて思いっきりスルーして話をすすめてきましたが、大石良雄が彦五郎に愛刀を一口贈ったとの記述がありまして・・。まるで無二の親友感まるだしのお話になってますよね。

その部分を『揚美録』でみていくと、「そんなにも親交が厚かったのか!」と思わせる内容になっている。

元秋赤穂の遺臣大石良雄と。交情㝡も深密にして刎頸の友誼なり。故に復讐の節佩したる刀は丹波守吉道に托し錬冶したる刀にて。兩度吉道か居宅を訪へ錬冶に刻苦せるを見。若干金を附與す。良雄か厚意に愛佩し丹精を抽んし。鍛えたる美刀なり。死後の遺物と盟約し。没後泉岳寺には別同名を錆びたる刀と取換ひ。夫を元秋終身護身刀と致し。傍を離さす秘蔵せり。僕先年一見しに。光芒如氷世人の稱美する簾燒にて。不動尊の梵字を■(火へんに花)の中に顯し。頗る利刀と見たり。刀の長さ二尺二寸計。銕莖の銘も佳鐫なり。鎺は良雄の好みにて素銅を鏨貫金銀の飾なり。七子を蒔し計にて堅牢なり。

『揚美録』山内道煥編(仙台叢書 第4巻) 淺井元秋 より

うーん・・、だいぶ美化されているというか、盛られているというか・・

いや、山内道煥さん、「先ごろ私、みせていただきまして」とか云ってますが、半ばゴシップにしか見えません!

淺井彦五郎と相通じていたという細井廣澤と云えば・・

忠臣蔵とか好きで調べていたりする人だと、『仙臺史傳』の引用にでてくる細井廣澤についてご存知の方は多いかと。大石良雄とのつながりについては、以下の書簡の資料が端的でわかりやすいかもしれません。

本書は大石良雄が細川越中守へ御預中、元祿十五年二月五日切腹の三日前、豫め此事あるを知り、討入前後御預中の次第を江戸細井廣澤知慎へ、自来の懇情の禮かたがた書き遺したるもの、廣澤は大高源五と同じく剣客堀内正春の門弟として、交り深かりし友なりしと云ふ

『赤穂義士の書翰』(良明堂書店・宇治楽文 編)一〇五 討入後細井廣澤におくりたる大石良雄の書 より

(以下、大石良雄から細井廣澤に送られた書状)

細井廣澤は、儒家であり書家であり、当時の測量のマニュアル本を編纂しているほか、堀内道場にも通い剣術の腕も立つという文武両道というより文武不岐を体現していたような人物になる。堀内道場では、大高源吾、堀部安兵衛と同門で、親交があったとのこと。その繋がりで大石良雄とも交わることになり、討入の口上は「廣澤が添削した」とされてもいる。

また、堀部安兵衛の記録は残しつつも、赤穂義士との関わりは黙して語らず。それでいて死後、大高源吾の形見として贈られた愛刀一口が、遺品整理していた家族がみつける。そんなことが、戦前教育の偉人伝としても残っている。

淺井と細井の関わりはわかりませんが、若くて有望な知恵者みたいな評価を得ていたという共通項と、甲州流の兵学の流れをくむ山鹿流の大石。上屋敷表門前でおきたであろうなにかの関わりを、淺井彦五郎に求めたというように見えてくる。そんな眉唾話でしょうか。

まぁ、仙台藩と赤穂藩の関わりは、それ以外にもあるんですけどね。

仙台藩にとって、浅野内匠頭って実は恩義のある御仁

藩主が口にするお塩は、播州赤穂の製法によるもの

ところで、三丈の地元、気仙沼には、波路上(はじかみ)といところがある。そこは、観光地の岩井崎あたりになるなのだけれど、封内土産考にもでてくる仙臺領内の名産品を生んでいた生産地でもる。その施設の現在は、宮城県気仙沼向洋高等学校跡地を利用した東日本大震災の震災遺構として活用されている。したがって、今となっては産地感はまるでない。

さて、ここで何を作られていたのか。それは、「波路上花鹽」と呼ばれる塩でした。今回は、その詳細は省くけれど、この地は浅野内匠頭の許しを経て、播州赤穂の職人の手を借り導入した入浜式塩田が展開されておりました。これは4代藩主綱村公の時代からの話である。

実は、ここで生産されていた塩、仙台領内で生産されていたどこのものよりも白く、また、とても評価が高いものだったとのこと。以来、仙台のお殿様が口にするのは、「波路上お塩」と決められ、藩政が終わるまで続いておりましたとさ。

というわけで、綱村公にとって浅野内匠頭というのは、「良質の塩を大量に作る技術を仙台藩にもたらすにあたり、その許しを与えてくれた恩人」なのである。

浅野内匠頭と伊達政宗のひ孫の関わりを並べてみると・・

ところで、仙台藩としてみれば製塩方法をめぐり恩のある人物であった浅野内匠頭。その浅野内匠頭が預けられ、切腹させられた先が田村右京大夫邸。そこは愛宕下大名小路を挟んで、仙台藩中屋敷(現在は、塩釜公園および新橋鹽竈神社がある)の斜め迎えにあたる。そして、田村右京大夫といえば、一関藩(仙台藩の末藩)の藩主で綱村公とは、伊達政宗からみて同じ「ひ・ま・ご」そう、ひ孫。

いうならば、幼き頃からなじみのあったであろう中屋敷の直ぐ側の、ひ孫どおしの親戚の家で、第二、第三の米とすべく、力を注いだ塩作りの恩人が、手出しもできぬまま切腹しましたよと、いやはや・・

また、幕府の中で浅野内匠頭と同じ饗応役として、吉良上野介義央の指導を仰いでいたのが伊予吉田藩の伊達村豊。苗字が示すとおり、伊達綱村公および田村右京大夫と同じく、これまた伊達政宗の「ひ・ま・ご」。松の廊下の事件あったその日も、饗応役としての役目で登城をし、その場に居合わせる。当然、浅野内匠頭の取り押さえ役をしたひとりである。

そして、あの「おのれ!吉良め、計ったな〜!」のセリフの「計りごと」とは、吉良上野介に聞いていた饗応役として準備していた支度金(袖の下?)以上に、伊達村豊の方がつつんでいて「赤っ恥をかかされた」っていうのは、お江戸の町の「う・わ・さ」。

まぁ、ひ孫どうしで、こうもいろいろあれば、綱村公でなくても茶の一つも振る舞いたくもなるだろう。

仮にお粥でなくても、何かがあってもおかしくない

仙台藩では浜屋敷とか芝邸などと云われていた上屋敷、そのお隣は播磨国龍野藩。現在のたつの市の名産品と云えば、揖保川を活かした揖保乃糸か赤穂の塩をつかったお醤油。そう、播州赤穂藩と播州龍野藩でお隣どおしの間柄。かつての汐留橋を渡った先で、赤穂義士と顔見知りの龍野藩の門番がいてもおかしくはない。

また、新橋あたりで2名の義士が大目付の仙谷屋敷に向かっている。大石良雄が忍ばせていた仙谷宛の書状を、手はずどおりに2名に渡す、そのためその場で首尾の確認に皆で留まっていた、なんて可能性も否めない。これまた、汐留橋を渡った先でのできごと。

さらに浅野内匠頭本家筋は、広島藩の浅野家になる。そう、伊達政宗が浅野家に絶縁状を渡して以降、仙台藩と広島藩は、幕府公認(?)の犬猿の仲(笑)。大石良雄らにしてみれば、主君の本家筋のあれこを、知らないはずはありますまい。さすれば、汐留橋を渡った先で、赤穂の義士らが警戒をし、北門にいた門番らとひと悶着なんてこともありうるお話。

いずれにしても、赤穂義士らは、高輪の泉岳寺に朝9時くらいに到着したとされている。そこからすると、汐留あたりは道程として6割を超えたくらい。すると藩邸前を通りかかったのが、朝7時半をまわったくらいでしょうか。まぁ、それくらいの時間なら大堀正助も門番らと浪士の姿を目にしていて、国元で尾ひれをつけて話せましょう。

粥を振る舞ったという謎については、より資料・史料の深堀りを要する感じでしょうか。それでも、少なからずわかっている事実があるとすれば、それは「大堀正助が墓に持っていった」ってことでしょうかね。

とまぁ、ちょっぴりグダグダなお江戸で仙台を歩く浜屋敷の謎でした。

大堀亮隆(通称、正助)

仙台藩士にして、江戸藩邸にて公儀使のとしての役を果たす。禄は三〇〇石。元文四年五月十七日没す。享年七十八才。土樋の真福寺に葬られる。