「赤牛」という地名の由来は、大谷鉱山にまつわる伝承・伝説

宮城県気仙沼市にある旧本吉町「赤牛」という地名には、大谷鉱山にまつわる民話・伝承が存在している。残念なことに、今では「赤べこ」の民話が語られなくなって久しい。その一方で、『みやぎのアイヌ語地名』(太宰幸子・著 河北選書)では、その伝承にふれることなくアイヌ語で解けると紹介している。あまつさえ、忘れされつつあるお話が、書籍の記述で上書きされつつあるのかも・・と些かの疑念。ということで、宮城の赤べこ伝説を、ちょっぴり残しておきましょか。

地域の伝承・民話による記憶が書き換えられるとき

確かに宮城県にも柳津もあるし虚空蔵尊もあるけれど

以前、「東北復興支援赤べこプロジェクト展」というのが開かれた事がありました。展の詳細はリンク先にて確認していただければと・・

そして、三丈、「これを見に行ってきましたよ」という方のブログの見出しに、思わず「おっ!」と反応したことがありました。その見出しが以下のもの。

【仙台】宮城は赤べこ発祥の地!?赤べこプロジェクトを見てきたよ

結論をいういと、ブログ主の方の「柳津の虚空蔵尊」間違い。福島県会津地方の柳津町の虚空蔵尊と、宮城県の旧津山町にある柳津虚空蔵尊を取り違えて理解した記述になってましたよ・・。

さながら落語の『陸奥間違い』かのようですが、「宮城にも赤べこの伝説があったんですって、いや勉強になりました〜」みたいな文章に、貼られたリンク先がや「ないづ観光Navi>>赤べこ発祥の地」という福島県柳津町のウエブサイト。

もしかすると、もしかするとですよ、単に三丈、「釣り見出しに引っかかった??」、まぁ、それだけの話なのかもしれません。

あっ、でも、これ、あまり知られていないんですけど、宮城県にも「赤べこ伝説」があるんです。

ということで、宮城県気仙沼市本吉町の「赤牛」という地名にまつわる「赤べこ」の伝説と、関連しそうな金山をめぐる伝承・伝説を、かるく掘り下げていきましょか。

各地にのこる赤牛・赤べこの伝説は、水にちなむお話が多い

ところで、あなたは「赤牛」、「赤べこ」にまつわる伝説・伝承・民話をどれくらい聞いたことがありますか?

三丈もすべてを知るわけではありませんが、軽く検索かけただけでも、伊豆半島、半田沼、椹池、赤馬滝、対馬、宮古島と各地に赤牛なり赤べこと呼ばれる民話・伝承を収集できるみたい。

物語の傾向としては、湖沼への入水、土石流といった水難事故・水が関連する災害などを、「荒ぶる赤牛」に例えてできているケースが多いかと。したがって、赤牛・赤べこが、ときに慰め、ときに鎮魂、ときに忘れない記憶、そのような目的で言い伝えられているかのような感じ。

その面では、福島県の柳津町にのこる「赤べこ」の伝説は、災害がきっかけかもしれませんが、人の手を助けるという「水」が絡まないレアケースかもしれません。

こういった事情からくるのでしょうか、『みやぎのアイヌ語地名』(著・太宰幸子 河北選書)では、宮城県気仙沼市本吉町の「赤牛(あかうし)」という地名の由来を「水」に求めた見解で紹介をしている。

アイヌ語で、ワッカカーかウッシッシーかは分かりませんが・・

さて、先にお伝えした本の中では、宮城県気仙沼市の旧本吉町「赤牛」という地名は、アイヌ語で「沢水・湧き水」をさす表現からきているのではないか?との見解を示している。地元の民話というか、伝承の「牛」の存在を知っている人からすると・・

「て〜ほ〜こぐでねぇ〜!」とか、「だが、ちょっとまって欲しい!」と、地元の赤べこ伝説に「水」をささんでくれ!となるんじゃないかな?と思ってみたり。まぁ、知っていればですけど・・。

著者の太宰さんは、書籍の帯やまえがきなどに、「地名誕生をめぐる謎解きは、推理小説を読むような刺激に満ちている」とする反面、自身の見解が地元の記憶を塗りかることになりかねないので注意をしていると、そんなことを記している。そのためだとは思うが、同じ気仙沼市の松岩にある「五駄鱈(ごだんたら)」については、民話・伝承に触れて頁を構成している。

ところが、「赤牛」という地名については、言い伝えの類の記載はない。それは、意図したものか、頁の都合で外したのか、そのあたりの事情は分かりらない。なにせ、書籍にする以上、村誌や町誌のひとつも確認はするでしょうし。ただ、今のネット社会においては、書籍に書かれた内容がそのままウィキペディアなどに転載されることも無きにしもあらず。さすれば、小さな田舎の民話や伝承は、かんたんに書き換え、上書きされていく、そんな気がしてしまうところ。

口碑・伝承による宮城県気仙沼市の「赤牛」とい地名の由来

地域の小学生が地域学習みたいに普通に学ぶこととしては

ところで、みやぎの赤べこ伝説のふるさとでもある三陸沿岸は、リアス式海岸で、プレートの重なりあい隆起してできたとされている。そのため、入り組んだ複雑な地形だけではなく、多岐に渡る鉱山帯にもなっている。いくつか挙げれば、金・銀・銅・鉄鉱石・タングステンなどになるが、いずれにせよ数多くの鉱物資源が眠っているのだという。

当然、気仙沼・本吉地方は、鉱脈が多い三陸沿岸に位置することから、鉱山・製鉄に関連するお話はそれなりに存在している。

例えば、鹿折鉱山だと、万博にも出品された「モンスターゴールド」のお話でしょうか。また、大谷鉱山は、当時は、日本でも屈指の産金量を誇っていて、旧本吉町の馬籠ならば仙台藩での製鉄所発祥の地、このあたりは地元でもかたりつがれている感じでしょうか。

で、今回のお話は、「大谷鉱山」という金山にまつわる伝説であり、そこに輝く赤べこが登場する。そして、三丈は、このお話を小学生のころに授業の中で教わっている。そんなお話を、ここから紹介していこう。

大谷小学校の4年生のときの授業の記憶、「赤べこ」の話

地元で語られている民話というか伝承というのは、ざっくりいうとこんなお話。

あるとき、朝日を浴びて輝くべこが海から現れ、集落の人らが「なんだ?」と集まる。ざわざわしていると、輝くべごが川を登るように、山に向かって歩みをすすめていく。珍しいものもあるもんだなぁ~と、追いかけて行くと、山の中腹で、吸い込まれるようき消えてしまったとさ。

輝くべこが姿を消したということで、この山には何かがあるに違いないと掘り返していくと金がざくざく湧いて出た。それが方々に献上されるようになったとさ。

つき日が流れて、いくちとせ、坑夫が宴会をしていると輝くべこが再び現れる。山から川をくだり、海にでて、沈む夕日とともに海中に消えていく。これを境に、この山からは金が全く取れなくなってしまったとさ。

だんだん。

で、三丈が授業できいたときは、この語りのあとに、わらしべ歌がはじまり、

♪べ~ご、べ~ご、あが~べご~

と云う歌いだしから、この一連のお話を言い伝える内容が展開されていた。

というわけで、地元の子どもが学ぶ「赤牛」という地名の由来は、「ひかり輝く赤べこが現れた場所だから~」となる。まぁ、福島だけではなく宮城にも「赤べこ伝説」があったのですよ。

とりあえずオヤジ(父)とシャデッコ(弟)にも聞いていた

上記のお話は、地元、大谷小学校で教鞭をとっていたH先生の授業の記憶である。三丈が小学四年生のときのものであり、細かい描写を覚えてはいない。かれこれ、40年ほど前の記憶なので、そのあたりはご容赦くだされ。

また、この日は、「郷土の歴史を学ぶ」みたいな時間で、民話とわらしべうたを吹き込んだカセットテープに、H先生が紙芝居をあわせるものでした。民話は、語りべをしているというおばあさんによるもので、理解できるくらいの訛りで聞きやすかった記憶がある。

H先生は、超地元の方で、田舎に回された転勤族ではない。おそらく、大谷小学校の中でも、この話ができるのはH先生くらいだったはず。なので、昭和50年年代から平成のはじめくらいまでの間に、3~4年生以上の学年で、H先生の「郷土の歴史を学ぶ」みたいな授業で話を聞いたという人を最後に、学校でも語られなくなって久しかろう。

実際、ちょっと年の離れた弟に「赤牛の地名の由来を覚えているか?」と聞いたところ、「まったく知らない」との回答だった。逆に、父親(生まれは大谷村)に聞いたてみたら、「大谷鉱山で、坑道から黄金に輝く牛が出てきて、海さおりでしまってがら、金がとれねぐなったがらだ、って聞いたな」とのこと。

「赤牛」という地名由来の赤べこ伝説を『本吉町誌』と『本吉郡誌』で確認してみよう!

『本吉町誌』地名考にみる「赤牛」という地名の由来

ところで、、、、

「あなたは、高校生のころ、昼休みと云えば、何をしていましたか?」

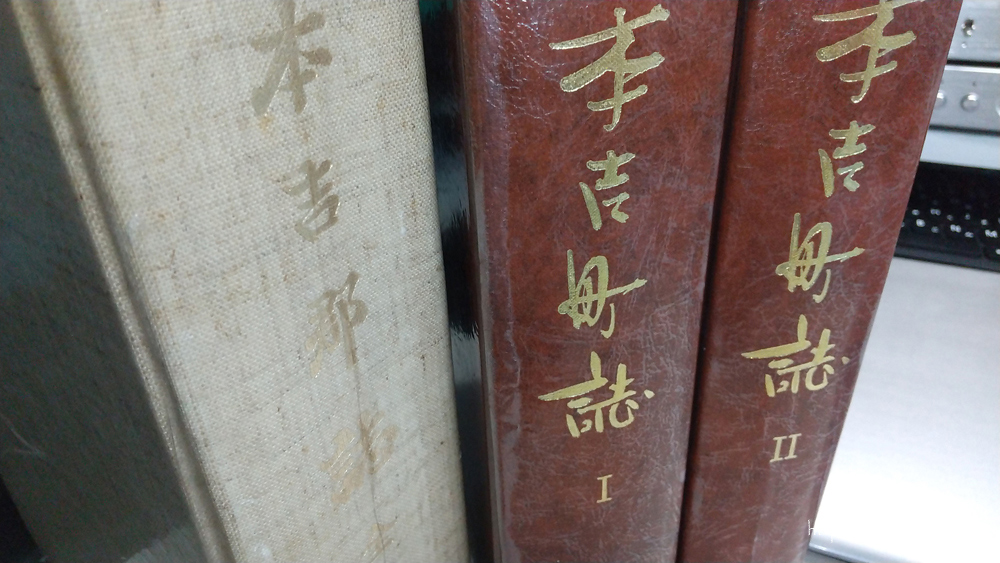

まぁ、多くの方は、三丈と同じく、図書館に入り浸って、町史や村誌、美術全集とかを読んだり眺めていたと思います。三丈は、地元が気仙沼といこともあって、『本吉郡誌』、『本吉町誌』、『小泉村誌』、『階上村誌』のあたりを眺めていることが多かったですかね(ちなみに『気仙沼市史』は、高校卒業後刊行されたので、『気仙沼町史』を読んでいた)。あとは、古寺美術全集とか、世界の美術全集でエジプトとかインカものとかでしょうか・・

さて、「赤べこ伝説といっても、お前の小学生時代の記憶だなんて、信用ならん!」という人もいるかも知れません。そんなわけで、昔を思い出しながら、宮城県図書館とメディアテークに行って、当該箇所をメモしてきました。

まずは、本吉町誌の地名考からの引用である。

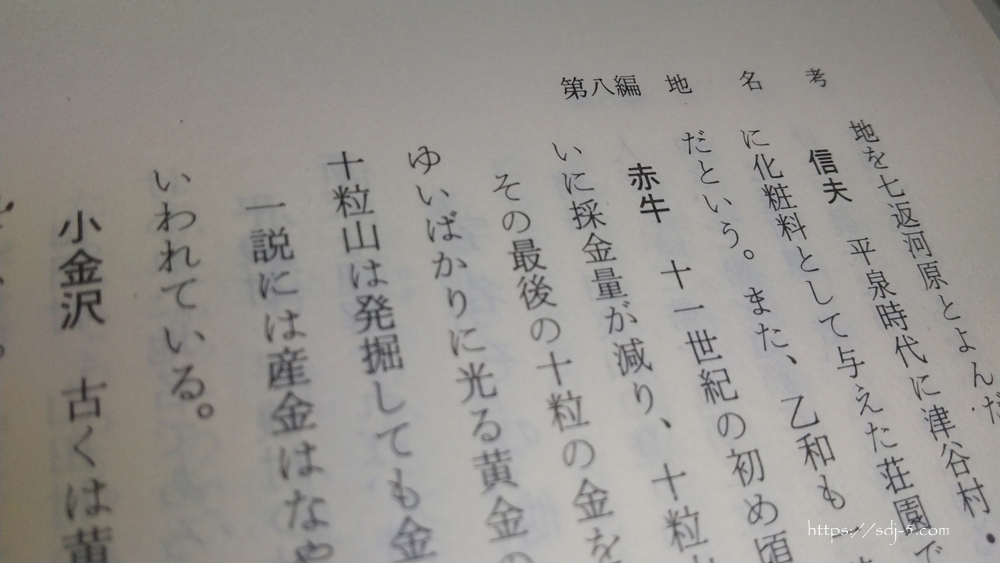

『本吉町誌』地名考 赤牛 より

赤牛

十一世紀の初め頃から大鋪山付近かで採金が始められ、平泉時代には盛んであったというが、後世、しだいに採金量が減り、十粒山から一日、ただの十粒の金を産出する程度となった。

その最後の十粒の金を掘りだした夕方、鉱夫たちが酒宴を開き、宴たけなわとなった頃、坑道からまばゆいばかりに光る黄金の牛が飛び出し、夕日に照り映えながら、海の中に消えていった。それからというもの十粒山は発掘しても金はでてこないといわれるようになり、その付近一帯が赤牛と名づけられたといわれている。

一説には産金はなやかな頃に、赤牛の寝た姿に似た大黄金塊を掘り出したことから、赤牛と名付けられたともいわれている。

地名考としては、突然、大鋪山とか十粒山とか脈絡もなく始まり、困惑する記述ではある。というのも、この文章、本吉郡誌にある大谷鉱山に関する記述から抜粋をし、読みやすいように補正したものだからである。したがって、前後の脈略が不明のため、唐突感がいなめない。

とは云え、宮城にもあった気仙沼の「赤べこ伝説」というタイトルが、単なる釣り見出しではないことと、三丈の小学生の頃の記憶が「与太」でもないことはおわかりいただけたかと。

せっかくなので、この次に、地名考の元になる『本吉郡誌』の記述も確認してみよう。

【補足】大鋪山の読みは、「オホシキ」(本吉郡誌だとそのようにルビ)。そして、大谷鉱山のあるあたりの住所を気仙沼市本吉町「大朴木」という。

『本吉郡誌』仙臺鑛山監督局調査資料による伝説の補完

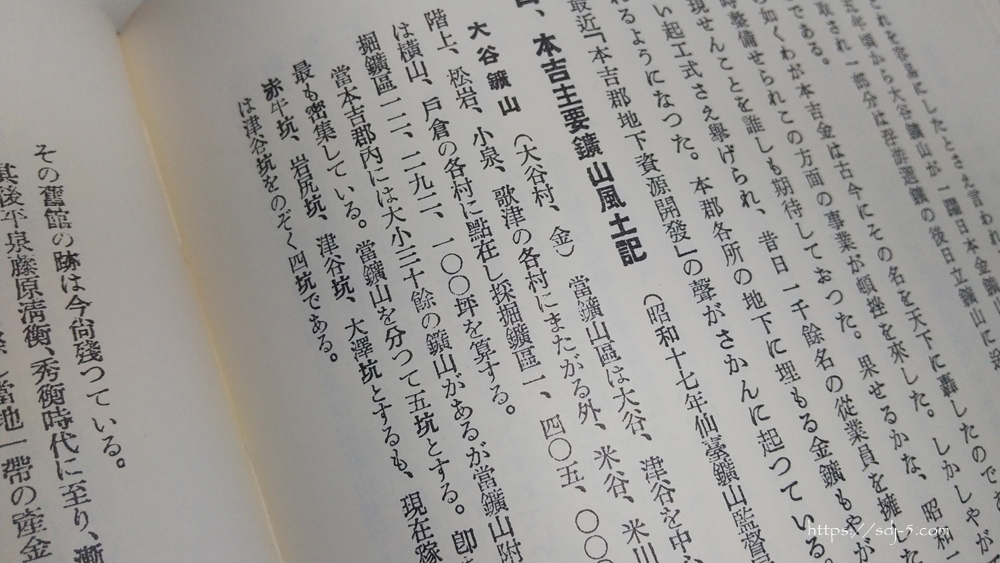

『本吉郡誌』 本吉主要鑛山風土記(昭和十七年仙臺鑛山監督局調査資料より)より

大谷鉱山(大谷村、金)

(前略)

口碑によれば当山付近一帯は本邦最古の産金地帯と称せられている。即ち今を去る九百余年前、前九年の役以前よりすでに金採掘があったようである。地元古老の言によれば、安倍頼時、貞任等親子が陸奥の国に乱を起こした主要な原因は陸奥より当山一旦の産金郷を掌握せんとしたものであって、( 中略 )

その後平泉藤原清衡、秀衡時代に至り、漸次盛大となり清衡が平泉に中尊寺を建立に際し当地一帯の産金をもつてこれに当てたと伝えられている。( 中略 )この一帯を大鋪山(オホシキ)と呼称し、上小屋千軒、下小屋千軒、計二千軒の鉱夫住宅を管理したるものとか。( 中略 )当時使用されたものと称する秤、碾臼等が今なお残存し、且つ当時の採鉱法たる「水流堀」の跡が所々に散見されるのである。

これより相当年数の間産金事業が継続されたようであるが、ジヤガ山(砒素山)に逢着し、遂に休山したと伝えられている。当地区一帯を赤牛と呼称したのは鉱況不振となった当時のことで、ただ日に十粒の産金を得るに止まりたる十粒山(現俗名)を残すのみとなり、

( 中略 (本吉町誌の当該部分))

其の後の消息は詳ではないが、建保二年(西暦1214年)現在の黄金澤一帯の事業が再開され多量の産金を見たので当地帯を黄金澤と称した伝えられている。(以下略)

長々しく引用するのも気が引けたので、端折りながらの記載にしています。全文が気になる方は、せんさん資料室に記載してあります(著作権も切れてますし)。リンク先は、最後に記載しますので、そちらからアクセスしてくだされ。

口碑を土台としてはいるものの、江戸時代以前の大谷鉱山を伝える数少ない資料の一つかと・・。そして、おぼろげながら、「「赤牛」と呼ばれるようになったのは、いつ頃か?」などの姿が見えてくる。また、少なからず、気仙沼・本吉地区の学校で、鹿折鉱山・大谷鉱山について学ぶときに、前九年の役の頃には金の採掘がされていて、奥州平泉の黄金伝説を支えていて、などのお話は、戦前にも云われていたことが伺い知れる資料でもある。

町誌・郡誌の内容を推理小説のようにまとめてみると・・

三丈としては、伝説は、伝説として、そっとしておきたい派である。なので、あれこれ推測・推理めいたことはしたくない。それでも、仙臺鑛山監督局調査資料をある程度、ファクトとして取らまえるならば、、

大谷鉱山一帯を、「赤牛」という呼ぶようになったのは、奥州藤原氏の栄華に陰りをみせはじめたころのこと。その庇護も薄くなっていくころには、「日に十粒の十粒山」とまで云われるほど、産金量も衰退している。地域の金山は、およそ30近くあるがため、坑夫も次の場所、次の場所と移り産金の業を担っていた。

いよいよ、閉山という日の宴、坑夫たちは口々に云う、

「あのモンスターゴールドを採ってから、金が取れなくなってたったよな」

「うんだんだ、とれねぐなったっちゃぁ〜」

「んだども、あのでっけ〜の、横になったべごに見えねがったがぁ〜」

「んだ〜、べごみで〜だったなんやぁ〜」

とまぁ、酒の席で昔の話に花が咲く。

このな与太話があったと考えると、鉱山監督局の資料にある、「坑道から黄金の牛が海に下ったというお話」と、「赤牛の寝た姿に似た大黄金塊を掘り出したことから」という一説とが符合する。

するっていうと、黄金澤(小金沢)坑での採金が1214年で、その数十年前のできごとであると考えれば、1150〜1185年ころに産金量が減少するなかで赤牛という地名が定着したと推理・推測してさしつかえないのだろう。

黄金牛を祀る社や堂宇のひとつもあるならば・・

長の森山と大谷鉱山をめぐる八幡太郎伝説あれこれ

さて、大谷鉱山をめぐる赤べこ伝説について記してきたわけですが、前九年の役・後三年の役における長の森山とその裾野や麓にのこる伝説についてもいくつか紹介しておきましょう。まぁ、『本吉郡誌』本吉主要鑛山風土記には、下記のような記述もありますので・・

『本吉郡誌』 本吉主要鑛山風土記(昭和十七年仙臺鑛山監督局調査資料より)より

源頼義、義家の父子が征討の軍を進め当地に到来した時、既に当地一帯は安倍一族の支配下にあり、館を当山付近長の森新館山頂に葺き、山下一帯に号令して産金督励に村民を酷使し、苛斂誅求をほしいままにしたと言う。その葺館の跡は今も残っている。

八幡太郎義家、海路より安倍氏一族討伐のため上陸す

【八幡太郎義家上陸の地】

気仙沼市の旧本吉町側にある日門漁港。この漁港がある「日門」の浜は、なんと八幡太郎義家が海路に安倍氏一族討伐に現れた上陸の地なのだという。

なるほど、日門の浜を見下ろすように八幡さんがあるのは、そのためか。

両軍の牽制しつつ放つ矢が、長きの末に山の矢となる

【矢合盛(やっかもり)】

海路、大挙して現れた義家軍に、待ち構えるは安倍氏一族軍。両軍ともに距離をとり牽制をして矢を放つ。されど距離あり矢が届かず。気がつけば、互いに放った矢が山になる。その場にちなんでついたのが矢合盛という言葉。

圧倒的!?大挙して現れし義家軍、この沢にて休息す

【十万騎澤】

海路、大挙して現れた八幡太郎義家軍。その数、なんと10万騎以上。現在の気仙沼市役所本吉支所から登っていった先、狼の巣の手前あたりに沢がある。安倍氏一族を追い回しながら10万騎で休憩したというので、付けられていたかつての沢の名前。まぁ、10万という数字は、単に「たくさん」という意味。

神の加護?欺く安倍氏、見抜くは、薬師の化身か夢枕

【薬師堂】

安倍氏一族は、なんと幻術を使い天気を操っていたらしい。困惑している義家に、仙人らしきものが夢枕にたつ。そんな夢枕にしたがい薬師堂に籠もる義家。そこで、からくりを見抜き、一気呵成に安倍氏一族を追う。そんな言い伝えののこる薬師堂(薬師山・楽師神社)。

これぞ幻術!?射れども、射れども、矢が逸れていく

【逸矢峰(そらみね)】

長の森山から、安倍一族を追い回すことに成功した八幡太郎義家さん。日門の磯の方に追い込むことに成功したらしい。ところが、射れども射れどもある峰で矢が逸れていく。結局、取り逃がしてしまったのだとか・・。

そんな峰付近の残ったのが逸矢峰という屋号になる。

「赤べこ」の伝承を伝える寺社仏閣がない残念さ

上記、5つの伝説・伝承は、『本吉郡誌』および『本吉町誌』にあるものから、大谷鉱山周辺にフォーカスしてピックアップしたものである。気仙沼・本吉地方で考えれば、八幡太郎義家が兜をおいて休んだとか、剣を奉納した神社とか挙げていけばきりがない。ほんまかいね、というツッコミは、ひと言で云えば、「無粋」である。

その一方、不思議なことがひとつある。それは伝説の牛を祀る神社やお寺がないこと。

ふつう、地域に富をもたらすようなことがあったり、金の産出量が激減したというならば、伝説の牛を祀るなりがあって良さそうなもの。神社がだめでも牛なら虚空菩薩くらい?と思わないでもない。正直、地元に住んでいたわけだが、そんな社の存在はつゆぞ耳にした記憶がない。

当然、崩落事故があり、犠牲者を悼んで建立された寺院はある(江戸初期に建立された遠浦山松岩寺とか)。しかし、光り輝くべこを祀っているとか、それにあやかった堂宇などというのは、、、三丈に見識がないだけか?

ただ、そんな神社や社があるならば地域学習という名目で地元の学校の先生が黙ってるはずがあるまい。もし、それなりな規模で、伝説の輝く牛を祀る神社でもあろうものなら、あるていどの縁起ものこり、地名の由来などもより明確だったことはまちがいない。

そして、現代人的感覚で云えば、

(1)会津VS気仙沼、張り子の赤べこ対決~!

(2)金粉入り蜜入りゆべし〜!

(3)ホヤぼーやにNEWアイテム、赤べこの盾!

(4)金華山・涌谷・赤牛の「みやぎ黄金ご朱印めぐり~!」

(5)1泊2日で行く奥州黄金街道バスの旅~!

初日:金華山・涌谷(志津川泊)

2日:赤牛・平泉

と、イベント会社や旅行会社が喜びそうなネタの宝庫だったかもしれない。

大谷鉱山から消えた「赤べこ」はどこに行ったのか?

ところで、大谷鉱山のその後はというと、仙臺鉱山監督監督局も追いかねていて、以下のような記載になっている。

『本吉郡誌』 本吉主要鑛山風土記(昭和十七年仙臺鑛山監督局調査資料より)より

これから後世の消息に全く不明であるが現世における仙臺藩の重要財源の一つであったことは藩公の巡視等でも明らかなようである。

遠浦山松岩寺の建立の経緯が、大谷鉱山の崩落事故ともいわれていますので、消息がまったくないとは言えない。ただ、江戸時代をとおした記録に乏しいのは事実かと。そのあたりは、鹿折鉱山とのちがいかもしれない。

ただ、個人的には、まだ整理が終わっていないとされている、平磯村(岩尻村と平磯村が合併して大谷村になっている)の大肝煎の諸々4000点からの記録、「熊谷節子家文書(戦後、水産庁の調査に協力して寄贈提供された1700年ころから200年分の史料類)」からなにか出てこないかと期待をしている(すでに発表されてる岩尻村と平磯村の鍬を入れる入れないの論文も面白い)。

また、岩尻村には、四代、五代と藩主自らが滞在をしていて、そのあたりは伊達吉村公の『続隣松集』海浜歴覧記や磯のかりねに詳しい。やれ父(綱村公)がこの地のことを歌で読んでいるとか、本人(吉村公)は、数日この地で、浜を歩き、野を散策し、なにもせずぼーっと過ごして、のどかで「よかよか〜、よかよか〜」としている様子は何かほのぼのしてしまう。

そんな姿からしてくると、産金を喜んび読んだみたいに云われている綱村公の歌の解釈ついても、どこかほかのところにあるように思えてくる。

陸奥守藤原綱村

ふることの ためしを誰も 岩尻に いまを春べと 黄金花咲く

左中将吉村

あまの子の あそぶ渚に 折立ちて われも磯邊の 貝やひろはむ

見てぞ知る ふかき心に たらちねの こゝにも殘す 水莖のあと

結びにかえて、その後の「赤べこ」について、ひとつ加えておきましょう。ただし、これについては、出典が明示できないことを、予めお断りしておきます。

というのも、これは三丈が、中学生か高校生のときに、学校図書館か公民館あたりの図書コーナーで読んだ、自費出版の郷土史本の中にあった内容と記憶しているので・・。装幀は、クラスの文集みたいな感じでしたから、地元なら小宮山印刷あたりで作ったのかな?といったところ。

当然、本のタイトルも、著者も覚えてもいないし、メモも残しておりませぬ。ただただ、「へぇ〜」と思って、記憶にとどめていただけのこと。

さぁ、大谷鉱山をおりて、赤牛浜に消えた「赤べこ」ですが、再び姿を現します。どこに姿を見せたかと云えば、それは気仙沼大島だったとのこと。そして、大島でも金が採掘され始めたとさ。おしまい。

【冒頭紹介した「シェフの気まぐれクリームソーダ」さんのリンク先】

せっかくなので、アフィリエイトの広告をクリックしてあげてください(笑)